Statements:

aus: Johannes Fehr, 2010, Wie entstehen wiss. Disziplinen, S. 11.

Im Rahmen einer Diskussionsvorlage für den DH-Stammtisch in Göttingen habe ich im Folgenden einige Links und Gedanken zusammengetragen, die zu der obigen Fragestellung nach eigener Disziplin oder Hilfswissenschaft beitragen. Angereichert ist der Eintrag mit einigen eigenen thesenartigen Gedanken zur Thematik, die sich aus der Diskussion der vergangenen Monate ergeben haben und einem Proposal für einen Vortrag in Passau auf der DHD 2014 mit dem Titel „Digital Humanities und Interdisziplinarität. Thesen für eine Kooperation zwischen Geisteswissenschaften und angewandter Informatik“ entnommen sind:

Digital Humanities: Field or Practice?

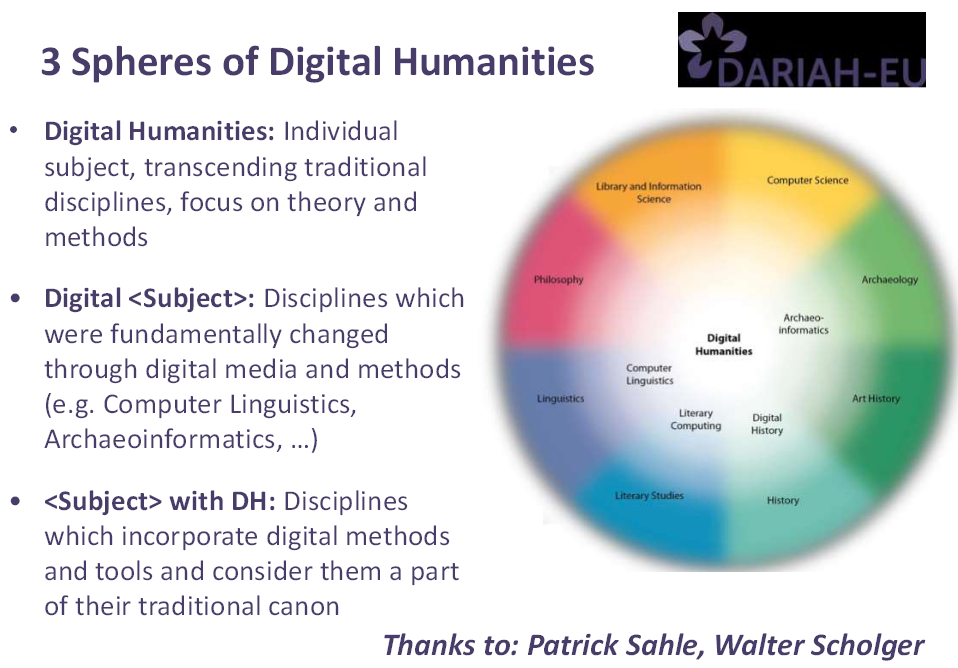

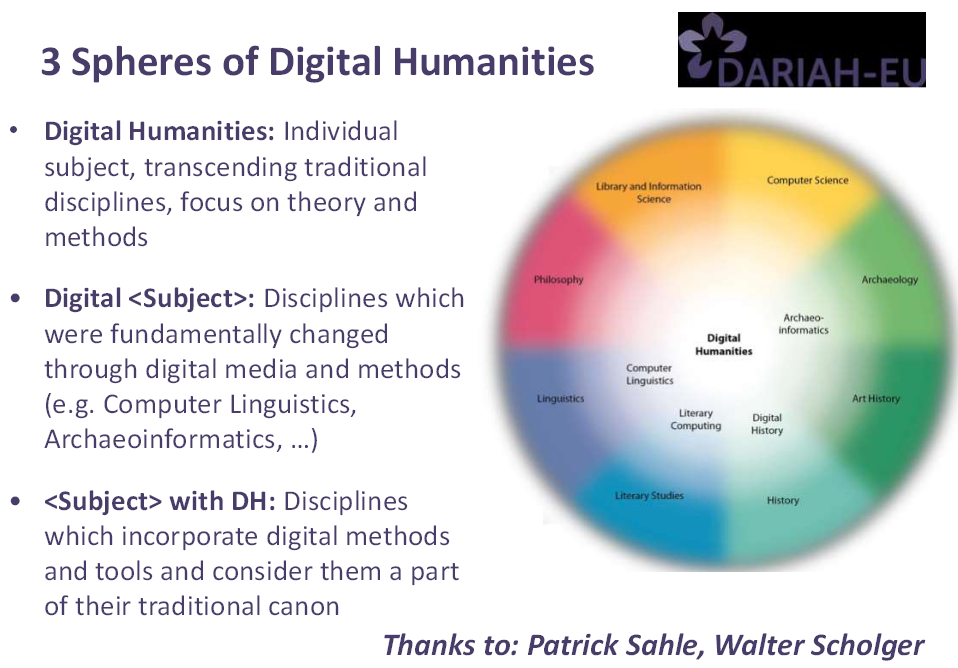

Drei Sphären der Digitalen Geisteswissenschaften (Folie von Patrick Sahle via Sally Chambers)

Google ngrams: Korpora = Englisch & Deutsch bis 2008

case sensitive | case insensitive

DigitalHumanities und Interdisziplinarität. Thesen für eine Kooperation zwischen Geisteswissenschaften und angewandter Informatik

Der entscheidende Punkt bei der interdisziplinären Kooperation in den Digital Humanities ist die deutliche Formulierung und das Bekenntnis zu einem gemeinsamen Ziel, einer verbindenden Fragestellung, bei dem alle beteiligten Kooperationspartner die erwartete Belohnung für das geleistete Investment erhalten. Ist dieses Ziel nicht vorhanden oder zu schwammig, dann dürfte es auf die Dauer schwierig sein, Kooperationspartner für eine dauerhafte Zusammenarbeit (und eine solche möchten die Digital Humanities ja zwischen Geisteswissenschaft und angewandter Informatik etablieren) zu finden. Ein solches Ziel kann nicht alleine in der gemeinsamen Rekrutierung von Fördermitteln bestehen, sondern sollte und muss auch inhaltlich in einer gemeinsamen Forschungsfrage verankert sein. An dieser Stelle zerfallen die Digital Humanities jedoch in kleinere Projekte, die jeweils in der Methodik der Fachdisziplin angesiedelt sind und mit der Informatik kooperieren, um ihre Forschungsfragen zu beantworten. Diese Fragen ergeben sich zudem oft nicht aus der Kooperation zwischen angewandter Informatik und geisteswissenschaftlicher Fachdisziplin, sondern sind häufig einseitig aus den Geisteswissenschaften heraus inspiriert.

Wo aber die gemeinsame Fragestellung fehlt, wird sich kein eigenes Fach entwickeln, zumal die Methoden nicht generisch sind, sondern sich aus einzelnen Fachdisziplinen speisen, die in ihrer Spezialisierung verhaftet sind. Der gemeinsame Forschungsgegenstand von Digital Humanities, analogen Geisteswissenschaftlern und Informatikern in den Digital Humanities ist der Mensch und die conditio humana. Ihn besser zu verstehen muss daher im Zentrum der gemeinsamen Bemühung stehen. Dies korreliert mit dem Statement Jan Christoph Meisters, der im „Herzen der digitalen Geisteswissenschaft noch immer das Sinnverstehen“ sieht [zitiert nach 7] und auch mit McCarthys Ansatz, der vom „shared concern for the human“ als besten Ausgangspunkt für ein gemeinsame Fragestellung spricht [3:25]. Also geht es nicht oder nur in zweiter Linie um gemeinsame Methoden, sondern um gemeinsame Fragen und das geteilte Interesse am Verständnis des Menschen und seiner Verhaltensäußerungen, die Literatur, bildende Kunst, Geschichte und Sprachwissenschaften gleichermaßen umfassen. Nur auf einer solchen allgemeineren Basis wird aus meiner Perspektive Kooperation aller beteiligten Player nachhaltig und dauerhaft möglich sein. Der Computer und seine Software als Werkzeug hingegen kann mangels heuristischer Relevanz dieses Bindeglied interdisziplinärer Kooperation nicht stellen – er ist alleine für sich genommen in der Tat nicht anders als der Bleistift ein Werkzeug, allerdings ein wesentlich komplexeres.

Einige Arbeitsthesen zur Interdisziplinären Zusammenarbeit und zur Stellung der Digital Humanities zwischen Fachdisziplin und Hilfswissenschaft:

Vorsicht vor Entfremdung von den etablierten geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen! Ansonsten fehlen die Fragestellungen und man wird Digital Humanities als Konkurrenz empfinden und nicht als Bereicherung! Wollen wir wirklich dauerhaft die Nerds unter den Geisteswissenschaftlern sein [6]?

Angewandte Informatik sollte als gleichberechtigter Partner mit den Geisteswissenschaften auftreten. Nur so kann eine gegenseitige Bereicherung und Befruchtung entstehen. Theoretische Informatik wird nur begrenzt Interesse an den Geisteswissenschaften entwickeln können und die Geisteswissenschaften werden auf der anderen Seite auch nur wenig von dieser profitieren können.

Kooperationsprojekte zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften sowie angewandter Informatik werden dann am erfolgreichsten sein, wenn sie sich mit einer konkreten Fragestellung einer konkreten geisteswissenschaftlichen Fachdisziplin beschäftigen.

Tools und Werkzeuge können zwar fachübergreifend, aber nur im Rahmen der Objekt, Bild oder Textbezogenheit verwendet werden. Dabei werden in Zukunft zunehmend Kombinationen der versch. Materialgruppen über semantische Technologien eine Rolle spielen.

Die Digitalisierung der Arbeitsmethoden muss aus den geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen heraus gefördert werden! Ansonsten wird es Akzeptanzprobleme geben. DH-Professuren sollten daher thematisch an einzelne Fachdisziplinen angebunden sein, um dort konkrete Projekte zu realisieren.

Kunst ist keine Wissenschaft! Digital Humanities sollten sich von der Vermengung von Ästhetik und Forschung fern halten, sonst wird die Akzeptanz in den geisteswissenschaftlichen Fachdisziplinen und auch in der angewandten Informatik sinken.

Usability und mobile devices sollten bei der digitalen Bereitstellung von Forschungsergebnissen stärker berücksichtigt werden. Der Legitimationszwang der Geisteswissenschaften sollte zu einer Bereitstellung der Produkte der Digital Humanities für die breite Öffentlichkeit führen.

Interdisziplinarität braucht Vertrauen und gleichberechtigtes Miteinander. Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen unterschiedlichen Fachdisziplinen und der angewandten Informatik ist eine grundlegende Voraussetzung für interdisziplinäre Kommunikation und die erfolgreiche Durchführung gemeinsamer Projekte.

Literatur in Auswahl:

[1] Fischer, Klaus: Interdisziplinarität im Spannungsfeld zwischen Forschung, Lehre und Anwendungsfeldern, Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2010, S. 37-58.

[2] Löffler, Winfried: Vom Schlechten des Guten. Gibt es schlechte Interdisziplinarität? In: Interdisziplinarität. Theorie, Praxis, Probleme. Hrsg. v. Michael Jungert, Elsa Romfeld, Thomas Sukopp, Uwe Voigt, Darmstadt 2010, S. 157-172.

[3] McCarty, Willard: The residue of uniqueness, Historical Social Research, Bd. 37, Nr. 3, 2012, S. 24-45.

[4] Reed, Mark: What makes interdisciplinarity work? http://www.youtube.com/watch?v=DhhNtzjMY4g | 07.04.2011

[5] Sporleder, Caroline: Was sind eigentlich Digital Humanities? Der Einzug digitaler Methoden in die Geisteswissenschaften, Forschung & Lehre 11, 2013, S. 926-927.

[6] Straush, Alexandra: Die wilden 14 – Digitale Geisteswissenschaften, in: duz Magazin 12/2013, S. 9-12.

[7] Thaller, Manfred: Controversies around the Digital Humanities. In: Historical Social Research. Bd. 37, Nr. 3, 2012, S. 7-229.

[8] Thiel, Thomas: Eine empirische Wende für die Geisteswissenschaften? Frankfurter Allgemeine Zeitung: 25.07.2012, Nr. 171, S. N5

[9] Thiel, Thomas: Mittel auf der Suche nach einem Zweck. Vom Nutzen und Nachteil großer Datensätze für die Geschichte: Die Geisteswissenschaften beginnen, sich für die Möglichkeiten der digitalen Welt zu interessieren – aber noch ist unklar, was man mit all den Rechenkapazitäten anfangen soll, Frankfurter Allgemeine Zeitung. 13.02.2013, Nr. 37, S. N5

[10] Weingart, Peter: Interdisziplinarität – der paradoxe Diskurs. – In: Ethik und Sozialwissenschaften. 8 (1997) Heft 4, Hauptartikel 9, S. 521-598 [inkl. Kritik].

[11] Stäcker, Thomas: Wie schreibt man Digital Humanities richtig? Bibliotheksdienst 47(1), 2013, S. 24–50.

[12] Gold, Matthew K. (HG)(2012): Debates in Digital Humanities, Minneapolis.

[13] Stock, M., & Stock, W.G. (2012): Was ist Informationswissenschaft? In: O. Petrovic, G. Reichmann, & C. Schlögl (Hrsg.), Informationswissenschaft. Begegnungen mit Wolf Rauch Wien, Köln, Weimar, S. 389-407.

[14] Stock, Wolfgang G. (1989): Die Entstehung einer wissenschaftlichen Disziplin, Acta Analytica 4, S. 149-168.

[15] Orland, Barbara & Johannes Fehr (2010): Wie entstehen wissenschaftliche Disziplinen? Ein ambulanter Schriftwechsel, in: Dissonance, 111/2010, S. 8-13.

[16] Porsdam, Helle (2012): Too much ‘digital’,too little ‘humanities’? An attempt to explain why many humanities scholars are reluctant converts to DigitalHumanities.

[17] Presner, Todd (2010): Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge, in: Melissa Bailar et al. (Hg.), Emerging Disciplines: Shaping New Fields of Scholarly Inquiry in and beyond the Humanities, S. 27-38. Retrieved from the Connexions Web site: http://cnx.org/content/col11201/1.1/

[18] Schreibman, Susan (2012): Digital Humanities: Centre and Peripheries, Historical Social Research, Bd. 37, Nr. 3, S. 46-58.

[19] Huggett, Jeremy (2012): Core or Periphery? Digital Humanities from an Archaeological Perspective, Historical Social Research, Bd. 37, Nr. 3, S. 86-105.

[20] Lin, Yu-wei (2012): Transdisciplinarity and Digital Humanities: Lessons Learned from Developing Text-Mining Tools for Textual Analysis, in: Understanding Digital Humanities, hg. von David M. Berry, Basingstoke, New York, S. 295-314.

[21] Svensson, Patrik (2009): Humanities Computing as Digital Humanities, Digital Humanities Quarterly, Bd. 3, Nr. 3.

[22] Porsdam, Helle (2013): Digital Humanities: On Finding the Proper Balance between Qualitative and Quantitative Ways of Doing Research in the Humanities, Digital Humanities Quarterly, Bd. 7, Nr. 3.

[23] Hagner, Michael (2014): Geisteswissenschaften oder Digital Humanities? Forschung und Lehre, Heft 2 (Februar).

PS. (19.11.15):

Die Diskussion geht weiter: Hier ein Link zu einem Diskussionforum bei H-SOZ-KULT zum Thema Grundwissenschaften und Digital Humanities:

http://www.hsozkult.de/text/id/texte-2890

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass ab sofort die Anmeldung für das THATCAmp Göttingen 2014 zur Verfügung steht. Mit dem folgenden Formular kann man sich für die Teilnahme registrieren.

Wir freuen uns mitteilen zu können, dass ab sofort die Anmeldung für das THATCAmp Göttingen 2014 zur Verfügung steht. Mit dem folgenden Formular kann man sich für die Teilnahme registrieren.